Luís Galego

http://sociologias-cultura.blogspot.com/

Rita revela bem cedo a paixão pelas literaturas. As palavras dos supremos sacerdotes da escrita atenuam-lhe a solidão do quarto onde estuda. Abriga-se à sombra dos grandes lendo Tolstoi e Tocqueville, Dostoievski e Montaigne, Dickinson e Yeats e o mundo é seu. Menina-prodígio mas sem direito a escolher a área que pretende seguir e com a qual sempre sonhou, porque os pais optam por ela e inscrevem-na no agrupamento de ciências de modo a entrar numa faculdade de medicina, ainda que em qualquer parte do mundo, ainda que hipotequem todo o património. O que interessa é que a filha seja médica, quem sabe especialista no Neurological Institute of New York? Rita, com 19 valores, ingressa na mais prestigiada escola de ciências médicas do país, mosaico de enormes talentos. Orgasmo sem precedentes para os progenitores que vêem resolvidas parte das suas frustrações, sem que prestem a mínima atenção à apatia da filha quando vê confirmada a entrada num curso que pouco lhe diz. Pedro, filho e neto de enfermeiros, noitadas passadas às voltas com canhenhos, renunciando a muito do que é próprio da sua idade, ambiciona circular pelos labirintos dos hospitais civis e exercer medicina interna; por duas décimas vê-se colocado em veterinária e embrulhado num manto de mágoa porque entre o que pretende – curar pessoas - e o que consegue – tratar de bichos - existe o micróbio da desmotivação. Joana sempre quis ser bióloga e investigar biologia molecular e celular, não tem dúvidas e não lhe apetece ser mais nada. A Clássica de Lisboa não a admite por décimas ignorando uma diáspora de cansaço e sacrifício; um pequeno percalço num dos exames finais do secundário e depara-se com um obsceníssimo Não Colocado na página electrónica – qual roleta russa – que anuncia o futuro e que a deixa lavada em lágrimas frente ao computador, engolida por um mar nocturno e sem lua. Carlos, irremediavelmente baldas e pouco dado às letras e às ciências, mais vocacionado para a colagem de cartazes e com uma formidável capacidade de mobilização em período eleitoral, desiste enfastiado dos estudos, tendo completado o secundário a custo e a prestações. Uma fábrica de diplomas de que nunca tinha ouvido falar e que fecha os olhos à incompetência escancara-lhe as portas para um curso que nem sabia que existia e para que servia. Sim, mas qual é o problema? Com várias interrupções e muitos erros de português – mas isso, como é evidente, é questão de importância secundária – lá termina a exótica licenciatura. A mãe orgulhosa telefona para o gabinete onde o filho foi convidado para adjunto, prémio pela dedicação partidária, e repara na subserviência com que as secretárias tratam o seu rapazinho, com tanta genuflexão e tratamento diferenciado. O Sr. Engenheiro está em reunião, dizem, com as sílabas bem pronunciadas. Ele é agora uma personagem influente do partido, ombro a ombro com os fortes e a megalomania do poder e mesmo percebendo zero sobre a assessoria que presta, passa tardes cheias de circunlóquios e conversas de ocasião contribuindo para a feitura de leis que se aplicam aos cidadãos deste país, do qual fazem parte a Rita, anestesista sem vocação, um lamentável desperdício de energia, que em vez de ensinar literatura comparada está incumbida em intubar doentes e assegurar-lhes a ventilação, Pedro, a ganhar miséria à hora fazendo biscastes em algumas clínicas veterinárias dos subúrbios, Joana, filha de empregada fabril, gente sem importância e pedigree, socialmente invisível, segue os passos da mãe, porque o destino lhe destruiu os sonhos, a inocência e qualquer coisa chamada dignidade. O astucioso Carlos com a sua sábia displicência pode mudar de partido, de religião ou clube de futebol e até presidir uma comissão interministerial ou quem sabe uma empresa pública porque o importante é servir o seu país, isto é, servir-se do país, a corruptela e os inúteis.

Luís Galego

Olá, como se chama? Não foi complicado vir ter a minha casa? Não é simples encontrar esta vila escondida caracterizada por um levíssimo toque de mistério, como um sítio abandonado aos lobos, distante da grande cidade repleta de betão e ruas cheias de encontrões. Quando viu uma casa pequena, uma quase tenda no deserto soube certamente que aqui era o meu refúgio, este espaço-silêncio, comprado em hasta pública, rodeado de coisa nenhuma. Eu sei, a casa é modesta, mas é a minha pérola redonda. Não preciso de um palácio adormecido à beira lago da velha Escócia, mas não prescindo do arder de velas em candelabros de bronze, de um copo de vinho, de um cigarro e de um sorriso, de quando em vez. Embebida num véu de magia coloco um colar de pétalas e sento-me nesta poltrona defronte da janela, escutando o mar, a agitação das ondas torcidas como búzios, o vento, a chuva, o clamor da tempestade, a serenidade do luar, espiando uma estrada de estrelas que parecem flores e acenando às asas de aviões distantes. Os sons lá fora em sinfonia são violinos bem tocados e toda a música me pertence despertando o desejo de abrir a porta às sereias dos cabelos cor de violeta e com elas dançar sem parar. Entrego-me à vida como a um vício. Bourgeois, a gata, de quando em vez, desentorpece-se, desremela os olhos, trepa pelas paredes acima e acaba por sair, entra sem bússola nem licença nos terrenos mais próximos. Gosto de pensar que é uma espécie de gata em telhado de zinco quente que permite algumas coisas mas não todas. É uma felina que não dissimula mas que recheia horas mortas, fazendo-me carícias às pernas e ao espírito, é uma sócia que não importuna. Cúmplice, regressa sempre com o amanhecer do universo, lembrando um fantasma assustado a pedir aconchego. Meu jovem jornalista está a ouvir uma mulher de idade, sem biografia ou requinte e que não foi uma rainha do êxito nem femme fatale, como todas as velhas dizem ter sido, apenas interpretei umas coisitas numa altura em que uma mulher cantar jazz significava sair da sombra da história da arte sem ter de falar a linguagem dos machos, mas tornar presente o seu próprio desejo. Caríssimo, não o conheço, só presumo que seja mais um estagiário grávido de esperanças que lançam às feras com vencimento zero, nem percebo se veio do sol ou do mar, mas confidencio-lhe que a minha vida é louca mas feliz. Construo o meu real conforme me apetece. Gosto do acaso do dia-a-dia por que o seu perfume não se esgota, enalteço a surpresa dos instantes! Na minha vida o abismo, a amargura, as depressões sincopadas, o medo, a nostalgia, o odor de morte são inconstitucionais, tão pouco sei o que são. Vivo sem muito dinheiro mas o paraíso pertence-me. Habito uma espécie de união clandestina, por que nunca senti a necessidade de oficializar o amor que sinto por um homem que conheci em fresca idade e cujas crateras dos seus olhos cor de oceano pese os tempos permanecem belas...um escultor de belos traços, possante e frágil, de ascendência judia, artista de primeiríssima água, que vive tal caixeiro-viajante transportando a bagagem abstracta dos anos, deslumbrando-se de terra em terra, carta sem paradeiro certo, mas continuando a preservar o jardim do prazer que é o seu velho ateliê, a poucos quilómetros daqui. Fazemos amor de vez em quando. Quando a noite é mais forte e nos parece iluminada de archotes. Amizade, ternura ou amor, pouco interessa. Um sentimento de muitos anos sem imposições ou grades e a deixar os dias correr tranquilamente. Sou solidária com a Phedra, travesti cubano de porte altivo mas vestida de revolta, especialista em fracassos no mercado escravo, a quem num dia de vendaval dei a mão, é ela que me limpa a casa e me traz as compras da mercearia mais inspirada. Caminho pela praia, a minha avenida, aos fins de tarde, pisando a areia molhada onde o tempo poisa leve. Contemplo o azul e os barcos no mar; as conchas e os seixos habitam-me o olhar. Imagino deusas a voltarem à terra montadas em cavalos brancos, uma delas preta, tal como eu, num mundo que se enfeita de arco-íris e que respeita todos os aromas e qualquer cor. São os sonhos da criança que serei sempre. É necessário, às vezes, não acordar a utopia, o poema que se dissolve na boca. A noite sensualíssima traz consigo a espuma e o sal e deita-se comigo, nua nos meus braços. Que mais posso desejar? De vez em quando alguém se lembra que gravei uns discos e compram, fico enternecida tal como quando sentia a tensão do clarinete. Não tenho esconderijos nem disfarce. Apenas um chão feito de memória. Em certos momentos sinto falta da minha filha que mora num país perdido. Cansei-me de tentar desvendar o seu segredo, gostava que telefonasse, ainda assim tenho intacta a sua ausência e o privilégio de me comover com o vestido em tons floridos que revejo numa sua fotografia de menina de longos cabelos que embala uma boneca. Sabe uma coisa? Ultimamente tenho mergulhado em águas da poesia portuguesa. Li um tal Álvaro de Campos e num só verso identifiquei a minha alma: poder ir na vida triunfante como um automóvel último-modelo!

Luís Galego

imagem retirada da net

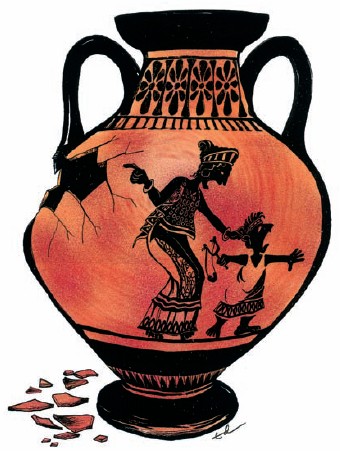

Enquanto o mundo dorme penso no que daria para ouvir as suas doutas exposições, para apreciar os seus olhos enigmáticos e as mãos esguias, aqueles cabelos escuros e um rosto de Modigliani, havia naquela mulher de quase quarenta anos algo de essencialmente humano! Universidade, pais velhotes, sobrinhos, alunos, sebentas, carro caindo aos pedaços, e tudo o mais que faça parte de uma mulher investigadora e solteira a roçar os quarenta. Qual era então o enigma do seu encanto, se tudo nela parecia banal? Porque é que toda a gente a apreciava tanto, como se de um verdadeiro poema épico se tratasse? Que fazia para ser tão amada? Talvez porque era imensa e porque possuía um brilhante poder de observação. Com ela aprendi muito sobre história, sobre filosofia, sobre linguística e a reunir estudos gregos e latinos com emoção, um insaciável desejo de saber, a descoberta da boa leitura e o veneno da escrita; fazia-me sentir desinquieto no puro espaço dos cinco sentidos durante as suas aulas ou quando a encontrava no Centro de Estudos Clássicos (onde passava o tempo a estudar e a organizar volumes encadernados de línguas, literaturas e culturas da antiguidade clássica). Geria o tempo, como se este fosse elástico, um facho inextinguível, uma intensa alegria de viver, os dias para ela eram longos e tinham cem anos. Contou-me que quando saia da Faculdade ainda ia para Carcavelos dar aulas de Latim medieval e carinho a um grupo de juristas alemães aposentados, uma espécie de voluntariado cultural. Fiquei simultaneamente feliz e tenso como a pele de um tambor quando me deu a notícia de ter conseguido uma bolsa no departamento de Greek and Latin Studies, na Saint Louis University. Foi há mil anos mas tenho uma recordação extraordinariamente presente da tarde em que me despedi dela. Imaginem só, alguém com possibilidade de apenas investigar o seu tema de eleição, a sua paixão, o caminho de estrelas que traçou! Deixou-me uma pilha de livros, alguns dos seus rascunhos sobre vasos gregos, um conjunto de poemas boémios que nunca ousou editar e a minha alma aberta como uma ferida. Quando a nossa correspondência de certo modo definhou, acabando por ser suspensa, e a minha vida abalroou de novo na impertinente companhia de analfabetos de erudições, teimava em preocupar-se comigo, perguntava a toda a gente por mim, tentando salvar-me de um destino cego, dos pântanos da vida de um recem assistente universitário. Partiu num domingo de céu invernal, as emoções inundavam com persistência os rostos de alguns que foram despedir-se dela; à porta de embarque, mãos ansiosas, ofereci-lhe uma orquídea; enternecida, deixou cair lágrimas daqueles olhos com tons de pedra rara que desaguaram no meu coração. Restou uma doce carícia e o meu olhar envelheceu.

Enquanto o mundo dorme penso no que daria para ouvir as suas doutas exposições, para apreciar os seus olhos enigmáticos e as mãos esguias, aqueles cabelos escuros e um rosto de Modigliani, havia naquela mulher de quase quarenta anos algo de essencialmente humano! Universidade, pais velhotes, sobrinhos, alunos, sebentas, carro caindo aos pedaços, e tudo o mais que faça parte de uma mulher investigadora e solteira a roçar os quarenta. Qual era então o enigma do seu encanto, se tudo nela parecia banal? Porque é que toda a gente a apreciava tanto, como se de um verdadeiro poema épico se tratasse? Que fazia para ser tão amada? Talvez porque era imensa e porque possuía um brilhante poder de observação. Com ela aprendi muito sobre história, sobre filosofia, sobre linguística e a reunir estudos gregos e latinos com emoção, um insaciável desejo de saber, a descoberta da boa leitura e o veneno da escrita; fazia-me sentir desinquieto no puro espaço dos cinco sentidos durante as suas aulas ou quando a encontrava no Centro de Estudos Clássicos (onde passava o tempo a estudar e a organizar volumes encadernados de línguas, literaturas e culturas da antiguidade clássica). Geria o tempo, como se este fosse elástico, um facho inextinguível, uma intensa alegria de viver, os dias para ela eram longos e tinham cem anos. Contou-me que quando saia da Faculdade ainda ia para Carcavelos dar aulas de Latim medieval e carinho a um grupo de juristas alemães aposentados, uma espécie de voluntariado cultural. Fiquei simultaneamente feliz e tenso como a pele de um tambor quando me deu a notícia de ter conseguido uma bolsa no departamento de Greek and Latin Studies, na Saint Louis University. Foi há mil anos mas tenho uma recordação extraordinariamente presente da tarde em que me despedi dela. Imaginem só, alguém com possibilidade de apenas investigar o seu tema de eleição, a sua paixão, o caminho de estrelas que traçou! Deixou-me uma pilha de livros, alguns dos seus rascunhos sobre vasos gregos, um conjunto de poemas boémios que nunca ousou editar e a minha alma aberta como uma ferida. Quando a nossa correspondência de certo modo definhou, acabando por ser suspensa, e a minha vida abalroou de novo na impertinente companhia de analfabetos de erudições, teimava em preocupar-se comigo, perguntava a toda a gente por mim, tentando salvar-me de um destino cego, dos pântanos da vida de um recem assistente universitário. Partiu num domingo de céu invernal, as emoções inundavam com persistência os rostos de alguns que foram despedir-se dela; à porta de embarque, mãos ansiosas, ofereci-lhe uma orquídea; enternecida, deixou cair lágrimas daqueles olhos com tons de pedra rara que desaguaram no meu coração. Restou uma doce carícia e o meu olhar envelheceu.

Uma mulher, a minha mãe, morreu pelo crime de te ter amado, contagiada pelo abismo que foste tu, ser maléfico como um pássaro sem bico. Um homem, o meu pai, morreu de amor por a ter perdido, sem ter apreciado um último abraço e o sabor de um beijo. Destruíste um homem e uma mulher devido ao teu egoísmo, ao teu egocentrismo que deu mais valor à sórdida auto-estima machista do que à cumplicidade deles. Foste um bicho feroz e carnívoro que conspurcou o lençol da neve com os sinais do seu vómito. Se pensas que o vidro fosco do tempo os eliminou estás enganado. Estou aqui. Sou ambos, sou Inês Bessa-Luís e António Franco. Não conseguiste nada. Não estão mortos, não desapareceram, não estão esquecidos. Continuam a viver em mim, são duas estrelas refugiadas dentro do meu espírito.

Uma mulher, a minha mãe, morreu pelo crime de te ter amado, contagiada pelo abismo que foste tu, ser maléfico como um pássaro sem bico. Um homem, o meu pai, morreu de amor por a ter perdido, sem ter apreciado um último abraço e o sabor de um beijo. Destruíste um homem e uma mulher devido ao teu egoísmo, ao teu egocentrismo que deu mais valor à sórdida auto-estima machista do que à cumplicidade deles. Foste um bicho feroz e carnívoro que conspurcou o lençol da neve com os sinais do seu vómito. Se pensas que o vidro fosco do tempo os eliminou estás enganado. Estou aqui. Sou ambos, sou Inês Bessa-Luís e António Franco. Não conseguiste nada. Não estão mortos, não desapareceram, não estão esquecidos. Continuam a viver em mim, são duas estrelas refugiadas dentro do meu espírito.

A solidão torna-se insuportável quando sobe pelo corpo, navega pelo sangue e se arruína em bebedeira de luto dentro do coração esfomeado, como um castigo, um amargo soneto à morte antecipada; a solidão é uma carteirista da felicidade alheia, uma cadela nocturna, uma máscara de morte. Convive com horas clandestinas, estrelas apagadas, chagas infernais. No desassossego da idade talvez fosse melhor partilhá-la com alguém a quem extorquir um pouco de ternura; talvez essa grave coima que é a solidão ficasse atenuada, se repartida com um qualquer, um companheiro de circunstância, uma mulher vendida aos ventos que se conhece na íntima noite numa rua vazia e difícil de encontrar. Há horas que são momentos de dor, jogos de relâmpagos e de cataclismos. Mas secam, porque a solidão também enlaça devagar, como uma deusa sonâmbula que desliza. Bruscamente tudo acontece: primeiro, a curiosidade, descoberta casta; depois, o desejo, desassossego na respiração; a seguir, a paixão que se desfaz na lua; e, por fim, entra em cena madame solidão, iluminada pelas luzes longas e em frente de uma cortina escura. Desiste-se, adoece-se, envelhece-se, geme-se como um animal estrangulado, morre-se mirrado até ao osso, sem conchego e sem deus. Sente-se as mãos molhadas do choro e já não se espera outra mulher que console, nem um amigo de braço estendido que amacie a alma esburacada e até a pele passa a ser virtual. Cada discurso é estéril, mesmo o mais sapiente. Quanto egoísmo, quanto propósito supérfluo, quantos acrobatas a ensaiar o mortal, ninguém sai sem cadastro! Quando nos desiludem já pouco se espera do ser humano, nada é mais que profundo vazio, frágil instante, sala de tortura, carne ardida, punhal num peito, voo de pássaro ferido, animal que uiva, como se o mundo fosse um castelo-fantasma e perdesse todo o sentido, ficando tão só a escuta do grande sismo silêncio que, a pouco e pouco, começa a ressoar na alma em desagregação, como nas margens do tempo.

A solidão torna-se insuportável quando sobe pelo corpo, navega pelo sangue e se arruína em bebedeira de luto dentro do coração esfomeado, como um castigo, um amargo soneto à morte antecipada; a solidão é uma carteirista da felicidade alheia, uma cadela nocturna, uma máscara de morte. Convive com horas clandestinas, estrelas apagadas, chagas infernais. No desassossego da idade talvez fosse melhor partilhá-la com alguém a quem extorquir um pouco de ternura; talvez essa grave coima que é a solidão ficasse atenuada, se repartida com um qualquer, um companheiro de circunstância, uma mulher vendida aos ventos que se conhece na íntima noite numa rua vazia e difícil de encontrar. Há horas que são momentos de dor, jogos de relâmpagos e de cataclismos. Mas secam, porque a solidão também enlaça devagar, como uma deusa sonâmbula que desliza. Bruscamente tudo acontece: primeiro, a curiosidade, descoberta casta; depois, o desejo, desassossego na respiração; a seguir, a paixão que se desfaz na lua; e, por fim, entra em cena madame solidão, iluminada pelas luzes longas e em frente de uma cortina escura. Desiste-se, adoece-se, envelhece-se, geme-se como um animal estrangulado, morre-se mirrado até ao osso, sem conchego e sem deus. Sente-se as mãos molhadas do choro e já não se espera outra mulher que console, nem um amigo de braço estendido que amacie a alma esburacada e até a pele passa a ser virtual. Cada discurso é estéril, mesmo o mais sapiente. Quanto egoísmo, quanto propósito supérfluo, quantos acrobatas a ensaiar o mortal, ninguém sai sem cadastro! Quando nos desiludem já pouco se espera do ser humano, nada é mais que profundo vazio, frágil instante, sala de tortura, carne ardida, punhal num peito, voo de pássaro ferido, animal que uiva, como se o mundo fosse um castelo-fantasma e perdesse todo o sentido, ficando tão só a escuta do grande sismo silêncio que, a pouco e pouco, começa a ressoar na alma em desagregação, como nas margens do tempo.

Nestes dias meteorologicamente imprevisíveis com que os Deuses devastam e enchem as nossas existências, os sentidos ficam enigmáticos como se comemorassem o dia das depressões sincopadas. Acendemos um cigarro, para que o calor do lume nos reconforte. Mesmo dentro do quarto fechado, escutamos o jogo de relâmpagos, o mar de folhas quando o sono sob o rumor da chuva se desfaz e olhamos líricos através da janela embaciada. Quando ouvimos a água bater nos vidros, sentimos o som de violinos por todos os lados mas também o canto alucinado do vento. O tempo contorcionista cobre o céu que se enche de lágrimas, dói de tanta perfeição e até pode ser que o vendaval um qualquer dia venha no lusco-fusco repousar em nossas casas. O tempo é assim, uma história pungente aumentada. É um poema que se oferece à nossa frente. Mas tudo dura pouco. De rompante, o sol reaparece, limpa-nos as olheiras e resta apenas o peso das pingos sobre a sabedoria melancólica das árvores e da acácia que ainda se atreve a trazer ao cimo a folhagem. Tudo em breve desaparecerá e fica em nós a morder-nos um segredo.

Nestes dias meteorologicamente imprevisíveis com que os Deuses devastam e enchem as nossas existências, os sentidos ficam enigmáticos como se comemorassem o dia das depressões sincopadas. Acendemos um cigarro, para que o calor do lume nos reconforte. Mesmo dentro do quarto fechado, escutamos o jogo de relâmpagos, o mar de folhas quando o sono sob o rumor da chuva se desfaz e olhamos líricos através da janela embaciada. Quando ouvimos a água bater nos vidros, sentimos o som de violinos por todos os lados mas também o canto alucinado do vento. O tempo contorcionista cobre o céu que se enche de lágrimas, dói de tanta perfeição e até pode ser que o vendaval um qualquer dia venha no lusco-fusco repousar em nossas casas. O tempo é assim, uma história pungente aumentada. É um poema que se oferece à nossa frente. Mas tudo dura pouco. De rompante, o sol reaparece, limpa-nos as olheiras e resta apenas o peso das pingos sobre a sabedoria melancólica das árvores e da acácia que ainda se atreve a trazer ao cimo a folhagem. Tudo em breve desaparecerá e fica em nós a morder-nos um segredo.

,+Museu+do+Chiado.jpg)